科学技术创新的国家行动当前正汇聚在“新型制”的形成上。在我国,制用于科学技术创新从“两弹一星”时期便开始了,后来结合不同时期国家的科技发展需要也采取过多种模式。“新型制”最初在2021年被首次提出,并在2023年国家科技体系改革中加快了推进步伐(相关研究参见《从创新理论视角解读国家2023科技体系改革Ⅰ:创新发展模式的再次组织转型》一文)。

要更好认识新型制及其“新”在何处,复斯专家觉得,有必要了解我国在科学技术创新上曾采用过哪些制,并在模式比较基础上,从科研任务与条件的演变中进一步把握。

结合各模式的差异及内在联系,可将“三类主体、两种方式、五项功能”作为我国制比较的模式级变量。

“三类主体”指政府和两类企业:国有企业和其它市场主体(包括一般企业主体、其它按市场规则运行的经济组织等)。“两种方式”指计划方式和市场方式,它们也是协调包括科研活动在内各类经济活动的两种最基本方式。

之所以对企业主体进行二次区分,主要是在制中国企往往承担了特殊的功能、发挥了有别于别的市场主体的作用。由于国有企业往往具有两类主体性质:一类是政府主体性质,指承担并执行国家(或政府)赋予的使命和任务;另一类是市场主体性质,这方面与别的企业并无不同。当只发挥国企的政府主体性质时,很容易,就像改革开放前那样;若只发挥其市场主体性质,也不太难——此时模式级变量就剩“两类主体、两种方式”,即与国外差不多了;但如果想同时发挥国企的两类主体性质,那么显然就复杂很多、也难很多,这正是我国制的模式类型较多的原因(相关研究参见《我国当前应学习美国的科研范式吗?——兼评“有根产业”与“苔藓产业”的科学技术创新》一文)。

五项功能:在模式比较中,为真正展现不同制下三类主体的角色与功能变化,需要从管理角度对科学技术创新项目实施过程中的基本功能做必要的大类划分:

①对多项目进行职能管控的功能。主要指行政管理类工作,以权力为支撑,往往不需要或只有很低的业务知识要求,近似于“形式性审查”;

②项目一级业务管理功能。指针对特定项目的顶层业务管理工作,其往往既需要专门知识还需要明示的制度、规则和机制等的支撑,近似于“实质性审查”;

③项目一级业务实施功能。指针对特定项目的顶层业务性工作的具体操作与执行;

④项目二级/三级业务管理与实施功能。基于模式比较需要,这里只关注到具体项目的二级、三级深度;

⑤形成科技产业的产业化功能。这里既包括基于项目成果转化做的工程化工作,也包括通过技术引进、科学技术产品购买等方式形成产业能力的工作。

下面对“两弹一星”以来我国在科学技术创新上的五种主要制作比较,并在五项功能参照下重点从“三类主体、两种方式的关系模式演变”视角观察各模式差异。

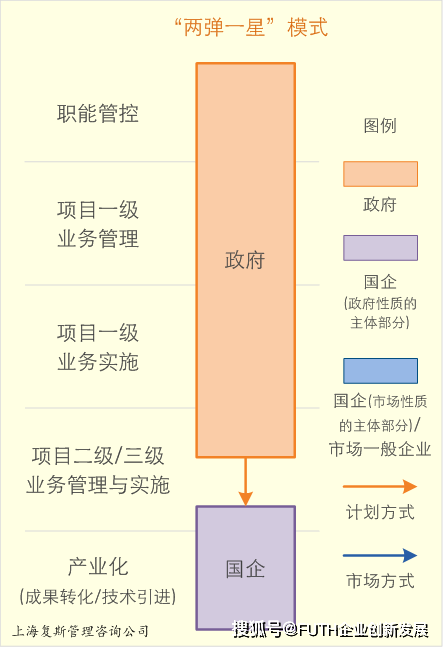

“两弹一星”模式(上世纪50年代初~1970年),是一种“两类主体、一种方式”的制(如下图)。其中,主体有政府和国企两类,方式是纯粹的计划方式,且国企在该模式中只具有一类性质:政府主体性质——政府让它干什么就干什么,是政府执行经济活动(这里指科研活动)的执行主体,是作业单位而不是市场活动的自我调节主体,更没有自我生存与发展的责任和空间。

从工作分工看,国家(政府)作为完整的项目组织者、管理者和实施者,承担了除少量操作与执行功能外的几乎全部功能。

因此,无论从主体、方式还是功能配置看,该模式的计划成分都很高,且是五种制中最高的(相关研究参见《从业务治理体系视角看,“两弹一星”的制是否可复制》一文)。

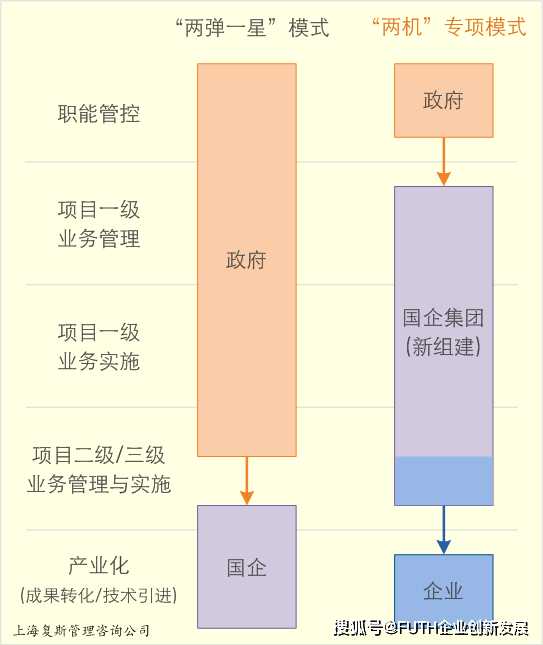

“两机”专项模式(含大飞机专项模式,后同),最早始于2012年并于2016年全面启动实施,其中“两机”指航空发动机与燃气轮机。大型飞机重大专项开始的更早(2006年立项、2008年启动实施),在开展模式上与“两机”专项是相似的,可作为同一种模式与其它模式作比较(如下图)。

“两机”专项模式是一种“三类主体、两种方式”的制。具体看,国企承担的是项目一级及其以下业务管理与实施功能,且在执行这些功能时发挥政府主体性质的成分更大——主要是执行政府计划而非自主决策,包括研发什么产品、开发什么型号(如技术性能要求)、主要合作主体或供应商是谁(如其它国企)、何时出成果等。这其中,只是在对少部分零部件配套企业的采购或合作中采用了市场方式,即发挥着市场主体性质——因为其中有些是外国企业,只能用市场方式向它们采购或与它们合作。

总的看,该模式虽然是“三类主体、两种方式”,但对市场手段和市场化资源运用很少。该模式的使用往往需要一个重要的前提:自研比例或成分不高。因为,该模式对资源的市场化方式运用很少、对社会创新资源的使用率较低,所以如想满足国家需要(尤其表现在时间上),自研的部分必须少且技术难度要相比来说较低,大部分技术构件是能通过购买方式实现的——当然,前提就是要能买得来(相关研究参见《国家重大科学技术攻关项目实施:科研范式执行困境——要么异化,要么退化》一文)。

****【上海复斯管理咨询公司/品科创说管理专栏】****返回搜狐,查看更加多